昨天的一则“取消五类高考加分”的新闻,又让小学生家长群开始热议起“高考加分”来。

搞竞赛还有没有用啊?艺术和体育特长还有没有用啊?上大学还有什么特殊的路子吗?

我这才发现,很多家长对现在的高考照顾政策有误解,或者是还停留在十年前的认识里。其实最近7、8年来,高考照顾政策一直在调整。请注意,我说的是“高考照顾政策”而不是“高考加分政策”。

这里面,其实大有玄机。

以北京为例,在2019年以前,享受高考加分照顾政策的考生总数已经连降5年。2013年,北京市高考可以享受加分照顾的考生数为14779人次,当时全市高考报名总数也就7万人左右。这就意味着,每5个高考考生里就有1个享受加分照顾政策。

从2014年开始,加分照顾政策开始“瘦身”,享受照顾政策的考生数减少了3400多人。直到2018年,享受政策的考生人数跌入谷底,为5868人次。但是到了2019年,高考照顾对象突然猛增到7454人次,上升了27%。

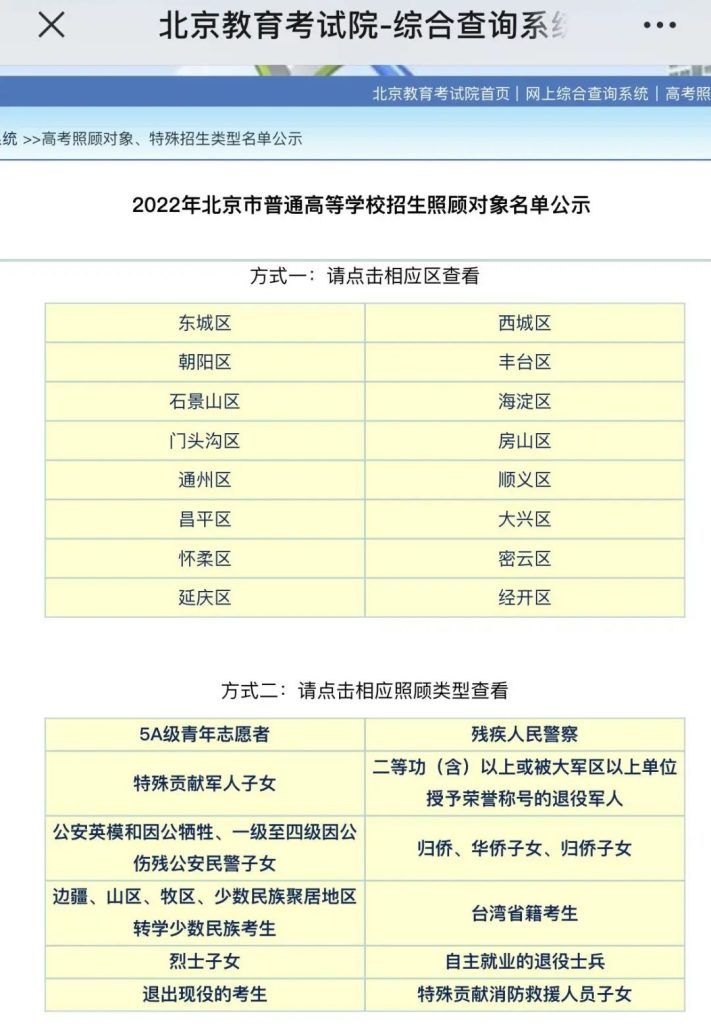

2022年的统计数据我没有查到,不过在北京教育考试院的网站上都会公示当年的高考照顾对象名单,有兴趣数数的可以自己去查查,包括考生姓名和毕业高中等信息都有。

不过除了照顾政策之外,上大学还有二三十种招生路径,比如北京大学就有10种招生路径,特招人数接近本科生总数的一半。

那么,到底什么是“高考加分”?什么是“高考照顾”?什么学生可以享受加分照顾政策?参加学科竞赛、培养艺术体育特长,到底对上大学还有没有用?上大学还有什么特殊招生途径?

听完我的分析解释,估计大家就都清楚了。

01

“加分”项目有何变化?

“高考加分”就是实实在在地给分数,这是最硬的高考优惠政策。最近7、8年,高考加分的趋势就是项目越来越少,加的分数也不断“瘦身”。

在2014年,北京市高考加分的项目包括少数民族,可加5分投档;市三好学生,加10分投档;此外还包括市优秀学生干部、国家二级运动员等。其中少数民族是加分大户,2014年北京市共有6846人享受了民族加分,占所有照顾对象的6成。加10分的市三好有2000多人,占照顾对象的接近2成。

到了2015年,北京市取消了市三好和市优秀学生干部两项市级加分。教育部取消了全国性的5项加分项目,即体育特长生加分、中学生学科奥林匹克竞赛加分、科技类竞赛加分、省级优秀学生加分、思想政治品德有突出事迹加分。而在此之前,体育特长和全国竞赛都是10-20分的“豪华加分套餐”。

2017年,以往“加分大户”的少数民族加分政策也进一步收紧。只有从边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区在高级中等教育阶段转学到本市就读的少数民族考生才能加5分,且仅适用于北京市属高校的录取。这部分学生很多都是来自潞河中学新疆班、北工大附中西藏班等特殊班级。

到了2022年,北京市的高考加分政策只剩下以下几个项目:

①下列考生,在文化统考成绩总分的基础上增加20分向高校提供档案,由高校审查决定是否录取:

(1)烈士子女;

(2)在服役期间荣立二等功以上或被战区(原大军区)以上单位授予荣誉称号的退役军人。

②下列考生,在文化统考成绩总分的基础上增加10分向高校提供档案,由高校审查决定是否录取:

(1)归侨、华侨子女、归侨子女;

(2)台湾省籍(含台湾户籍)考生;

(3)自主就业的退役士兵。

③从边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区在高级中等教育阶段转学到本市就读的少数民族考生,在文化统考成绩总分的基础上增加5分向高校提供档案,由高校审查决定是否录取。该政策仅适用于北京市属高等学校招生录取。

02

“加分”“照顾”大不同

“高考照顾政策”不只有“加分”,还有一类叫“优先录取”。

“优先录取”并非“优先投档”。无论是达到有关高校投档要求后优先录取,还是同等条件下优先录取,均是在投档后的录取环节进行,在投档环节没有照顾。

这是什么意思呢?

高校招生有一条“投档线”,还有一条“实际录取线”。一般高校提档,都会比招生计划略多一些名额。享受照顾政策的考生和其他考生在提档环节是平等的。不过到了录取环节,享受照顾政策的考生在同分数的前提下可以被优先录取。

打个比方,考生a和考生b的分数都是600分,同时报考某大学的c专业,但考生a享受照顾政策。结果大学提档以后,c专业到600分只剩了一个名额,这时候就会优先录取考生a。

那么考生b会落榜吗?不会。因为高校一般制定招生计划的时候都会有机动名额,对符合要求的考生还是很友好的。所以这种情况下可能有两种操作:一是增加c专业的名额,把考生b也招进c专业;二是把考生b调剂到其他专业。

关于北京市享受加分照顾政策的考生人数,我找了张2019年《北京日报》制作的名单。2022年的项目略有出入,但总数估计变化不大。想数数的读者也可以到北京市教育考试院网站上查看今年的名单。

看到这儿估计大家能明白了,2019年虽然享受照顾政策的考生人数反弹了,但实际上享受加分的考生数是持续下降的。增加的那部分主要是享受“优先录取”政策的少数民族考生,而且北京市的民族优先录取政策只能在市属高校使用。

那么目前北京市能享受到加分的高考生还有多少呢?2019年媒体公布的数据是303人,2022年我没查到新闻报道,不过有高考招生信息网站说是310人,估计差不多就是300人左右了。

03

竞赛还有用吗?

到此为止,是不是发现高考照顾政策都跟学科竞赛没什么关系了?

那是因为竞赛生有了其他升学通道。

以清华大学和北京大学为例,目前特殊渠道招生已经接近或超过本科招生数的一半。

根据北大公布的2022级新生数据,本科新生一共3800多人,录取方式共有10种。除了高考统考之外,还有以下9种渠道:

第一是强基计划,共录取898人,占总数的23%。强基计划还分破格和非破格录取,破格的主要就是5大奥赛的金银牌,今年的破格录取人数是325人。

第二第三是少年班项目,包括物理卓越计划,录取61人;数学英才班,录取100人左右。这部分是免高考的。

第四第五是保送生,共185人,包括竞赛保送91人,外语类保送89人。

第六第七是针对贫困地区的特殊招生渠道,其中国家专项计划有186人,高校专项计划(北大的叫筑梦计划)共90人。

第八第九是艺术体育特长生,其中高水平艺术团共18人。高水平运动队录取75人。清华的艺术特长生比北大多,有40人。不过根据教育部要求,2024年全国取消高水平艺术团招生,所以这部分人数还会下降。

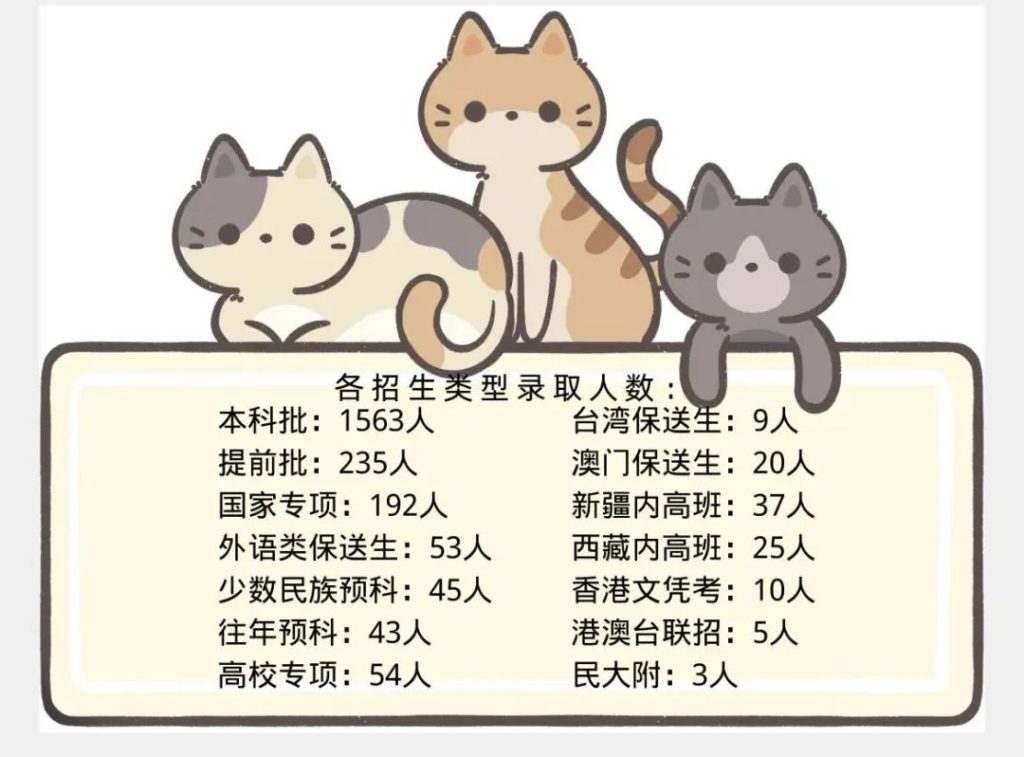

其实除了清北,很多大学都有特殊的招生渠道,信息都是公开的。比如北京的对外经贸大学对保送一直比较友好,项目繁多,学校公布的2022年录取方式和人数如下。而同为211的北京交通大学除了艺体特长之外,基本就只有针对贫困地区的国家专项和高校专项。

对外经贸大学的录取方式:

感兴趣的家长可以研究一下目标校的招生渠道。不过除了统考之外,其他渠道都依赖政策,所以太早研究也没用……

总结了目前的高考招生政策,以下几点还是很明显的:

第一是理工科赢家通吃,理科强尤其是数学和物理强的学生,被大学捞走的途径太多了。不过对于这些升学方式,鸡娃基本没用,鸡了也走不远,顶多管用到初中。

第二是靠艺体特长上大学,尤其是上好大学,会越来越难。2024年取消艺术特长生以后,基本上只能走艺考进艺术专业。

第三是地区和学校不同,照顾政策和录取渠道的差别非常大。有的民族地区,少数民族考生可以普遍加分。大湾区高校对港澳台考生也比较友好,给的录取名额多。而top2每年给侨生的名额只有3人左右,且其中某校不招香港籍和澳门籍。

第四是对贫困地区的政策倾斜释放的信号:不管生在哪儿,只要孩子资质好,能坚持读下去,最后都有大学来捞你。

所以,根本无需担心竞赛生的出路,出路多着呢。

(本站分享的内容仅做学习交流,非商业用途,以上内容来自于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系后台快速处理或删除,谢谢支持)